Au XXe siècle, l’autorité s’est souvent appuyée sur la maîtrise d’un savoir ou d’une expertise spécifique. Que ce soit dans le domaine scientifique, technique ou organisationnel, l’accès limité à l’information conférait à certains individus un pouvoir indiscutable. Mais aujourd’hui, cette base traditionnelle de l’autorité est remise en question. Avec des plateformes comme Wikipedia, YouTube, ou les modèles d’IA générative, les connaissances sont désormais accessibles à tous, sapant les fondations sur lesquelles reposait l’ascendant de l’expertise.

Cette transformation nous invite à revenir à la racine étymologique du terme « auctor », qui désigne celui qui augmente, initie et fait agir. L’autorité n’est donc pas uniquement un pouvoir hiérarchique, mais aussi la capacité à être le point de départ (l’équivalent grec de l’« arché ») d’une œuvre ou d’un mouvement en garantissant sa pertinence et son intérêt.

Un exemple marquant de cette transition est incarné par Aaron Swartz, un prodige de l’informatique et activiste pour le libre accès à l’information. Son leadership, bien que tragiquement interrompu, préfigure une nouvelle façon de concevoir l’autorité : non plus comme un mécanisme de domination ou d’obéissance (Max Weber), ni comme un modèle comportementaliste basé sur le renforcement (B.F. Skinner), mais comme une capacité à insuffler l’envie d’agir, de créer et de contribuer. Comme le disait Antoine de Saint-Exupéry, « Si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas des hommes pour couper du bois, distribuer des tâches et donner des ordres. Mais enseigne-leur la nostalgie de l’infini de la mer. »

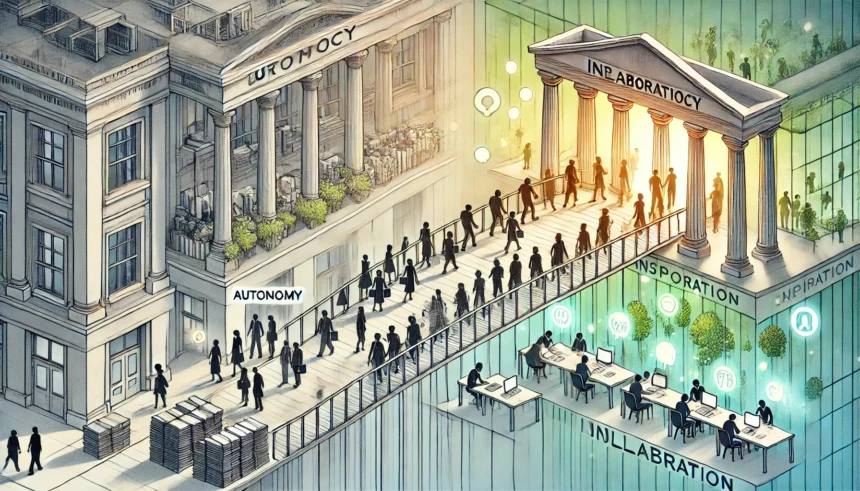

L’Érosion de la Bureaucratie et l’Ascension de l’Holacratie

Dans ce contexte, la bureaucratie traditionnelle, avec ses hiérarchies rigides et son modèle centralisé de contrôle, montre ses limites. L’holacratie, initialement perçue comme une expérimentation novatrice, commence à devenir une alternative viable et commune. Ce modèle d’organisation horizontale repose sur la responsabilisation individuelle et collective, offrant ainsi plus d’autonomie et de flexibilité aux agents.

Cette évolution questionne également les bases de la théorie de l’Agence, qui oppose traditionnellement un principal (détenteur de l’autorité) à un agent (chargé d’exécuter). Dans ce cadre, le principal impose un modèle de domination, où l’agent, en échange de rémunération ou de reconnaissance, se soumet en toute transparence via des rapports réguliers (reporting). Cette approche vise à limiter le pouvoir discrétionnaire de l’agent dans un modèle fondamentalement bureaucratique.

Mais dans un monde où les connaissances sont partagées et les outils à portée de tous, l’agent acquiert une autonomie croissante. La théorie des parties prenantes (Freeman), qui prône une prise en compte des intérêts de tous les acteurs (clients, fournisseurs, employés, communautés), semble davantage répondre aux exigences d’une autorité partagée et collaborative.

Vers une Autorité Inspirante

Ainsi, le futur de l’autorité pourrait s’articuler autour d’un leadership transformateur, où l’objectif est moins de contraindre que d’éveiller. L’autorité au XXIe siècle serait celle qui parvient à catalyser des énergies, à inspirer des visions partagées et à créer des contextes dans lesquels chacun trouve un sens et une place.

Les figures comme Aaron Swartz, bien que tragiques, nous rappellent qu’à l’ère de l’information partagée, le leadership repose moins sur la possession d’un savoir que sur la capacité à en faire un bien commun. De la bureaucratie à l’holacratie, et de l’obéissance à l’inspiration, l’autorité s’éloigne désormais de la domination pour se recentrer sur l’acte de faire grandir.

Laisser un commentaire